* 元 イスラエル・フィルハーモニー、日本フィルハーモニー交響楽団、サンディエゴ交響楽団 首席ティンパニスト

かつてアメリカでも大成功した木琴奏者 平岡養一が、日本国民の心を掴み、コンサートやラジオという媒体を通して一世を風靡した。実に日本国民の9割は平岡の演奏、木琴の素朴な音色で奏でられるクラシック音楽を愛した。

平岡養一・朝吹英一から受け継がれてきた日本の「木琴文化」は今や終息の道を突き進んでいる。音楽大学に進むマリンバ専攻の学生は、かつては平岡・朝吹両氏やその子弟から繋がる者が多くを占めていた。今は、ブラスバンドやマーチングバンドからマリンバを選択する学生が大幅に増え、AO入試を取り入れる音楽大学もある。

彼らの多くは平岡養一、朝吹英一の存在すら知らない。彼らの出発点は、オリジナル作品中心に形作られたマリンバの「世界標準」である。マリンバの「世界標準」とは後で詳しく説明するが、日本が1930年代から長く培ってきた「ソロ楽器、メロディーを奏でる楽器としての木琴文化」とは別の世界であり、欧米の価値観の色濃い「叩く打楽器としてのマリンバ」のことである。

近年、我々マリンバ界は膨大な数の聴衆を失ってきた。それは「時代の趣向の変化」というだけではとても説明がつくものではない。「現代音楽と欧米偏重」という病。それに伴って動いた多くの「虚構と勲章」。今、そのつけ回しを、若者たちが払わせられつつあるのである。

ピアノやヴァイオリンを学ぶ学生の教材の9割以上はクラシックの古典である。彼らが現代音楽作品をコンサートで演奏する割合はほんの数%にも満たないであろう。ところが、マリンバのみが今日に至っても一般のクラシック楽器とは全く逆の、教材の9割以上が現代音楽作品というカリキュラムを組んでいる。

聴きたいと思う聴衆がほとんど得られない(一般聴衆に向けて演奏すれば、多くの場合、難解を強いる)しかも作品の「価値」も確かではない(このことについては後述する)楽曲に、音楽大学在学の4年もの年月を投じるのである。そして、「いくらなんでも偏り過ぎているだろう」「芸術的見地から考えれば、クラシックの古典を学んだ後に」と警鐘を鳴らす者もなく、事は進んできた。

言うまでもないことだが、演奏家とは「聴衆」あっての存在である。一般音楽愛好家に楽しんでもらい、コンサートへのレピーターが生まれて初めて演奏家たる存在に成り得る。そうでなければ一般聴衆との距離は離れ、聴く者は打楽器関係の内輪の世界へと狭まる。

一部の奏者が「現代音楽の世界」に挑戦していくというのならそれは理解出来、また意義があることに違いない。しかしマリンバ界全体が、となればその過度な偏りは深刻な事態を招く。

そうした未来は予見できた筈であったが、そうではなかったことに、この世界の自己中心的蒙昧さが見えるのである。

◆ 委嘱活動の始まり

マリンバに「オリジナル作品が必要だ」という「惹句(じゃっく)」に指導的立場にいた多くのマリンバ奏者が賛同し、マリンバに「身の丈にそぐわない背伸び」をさせ始めたのは1960年代に遡る。

ここで言及されなければならない問題点は、作曲されたオリジナル作品がマリンバという楽器に「ふさわしい作品」であったのか、その精査なく、盲目的に受け入れたことである。

断っておかねばならないが、私は「木琴(マリンバ)」のオリジナル作品の必要性は決して否定しないしむしろ大いに賛成である。そして私自身長年に亘って素晴らしいオリジナル作品を求めて来た者の一人である。

平岡氏も「木琴」のオリジナル作品の必要性を感じていた。実際に伊福部昭や黛敏郎に委嘱している。平岡氏は「木琴のオリジナル作品が欲しい。メンデルスゾーンの書いたヴァイオリン協奏曲やクライスラーの書いたヴァイオリンの名曲の数々のような作品が生まれればどんなに素晴らしいだろう」と考えたに違いない。私の青春時代も全く同様であった。

平岡氏は完成した伊福部昭の『ラウダ・コンチェルタータ』や黛敏郎の『コンチェルティーノ』を見て嘆き、演奏しなかった。自分の演奏を愛する聴衆の趣向には合わないと判断したからだ。しかし一方でアラン・ホバネス作曲の『日本の版画によるファンタジー』やレオ・ロサート作曲の『古典風木琴小協奏曲』などのオリジナル作品はアメリカ、日本で何度も演奏している。

4月に亡くなった吉川雅夫氏も同じだった。彼はスタジオミュージシャンであり初見力はギネス級だったから現代のオリジナル作品を弾くことはいとも容易なことで、評判になった楽譜は購入して弾いてみていた。しかし、コンサートでは演奏しなかった。平岡氏と吉川氏はそうした「聴衆に楽しめない」オリジナル作品を演奏する事で得られる自らへの「評価」には目もくれず、 聴衆に「コンサートを心から楽しんでもらうこと」 、コンサートに足を運んでくれたことへの「感謝」と「木琴の将来」を第一に考えたのである。

昭和後半の日本ではマリンバ作品だけではなく、多くの現代作品が生まれたが、その殆どは現在演奏されることもなく、消えているというのが現状で、武満徹、林光、三善晃などの作曲家の古典的作品ですら、もはや取り上げられる頻度は極めて低い。

また、マリンバのオリジナル作品も楽譜出版されたほんの数曲を除いてその殆どが消滅状態にある。 マリンバコンクールが世界各地で行われるようになっているが、それらの課題曲の内いくつが後日コンサートで取り上げられるような作品と成り得たのかは甚だ疑問である。

要するに、新作オリジナル作品の大半が一般聴衆にとっては勿論、奏者にとっても一過性で終わる魅力に欠ける作品だったのである。

但し、初期のマリンバ作品にはいくつかの貴重な作品もあることは事実である。いずれも4オクターブマリンバのために書かれた作品で、トレモロ奏法も多く使われている。

三善晃の「会話」は親子の情景が表された作品で、マリンバのオリジナル作品を学ぶ上の必須の作品であろう。

また、吉川氏は外山雄三氏の「セレナータ・マリンバーナ」が好きで、何度も演奏した。子供でも弾ける比較的易しい作品で貴重である。

湯山昭のマリンバ とアルト サクソフォンのための「ディベルティメント」は、冒頭からの4マレットのトレモロ・メロディーが美しく、親しみやすい作品である。今も人気が高いのは理解できる。

また、山内 忠/マリンバと小オーケストラのための “コティル(Cotyle)”も佳作だが、学ぶべき作品である。ピアノリダクション版もあるので是非演奏していただきたい。(「セレナータ・マリンバーナ」と「コティル」は本ホームページ上で楽譜も提供されている。)

最後に、私自身は伊福部昭氏の「ラウダ・コンチェルタータ」は素晴らしい作品だと思う。ソロパートはオーケストラの一員として打音を受け持っているという作風で平岡氏が演奏しなかったことは充分理解ができる。木琴(マリンバ)奏者をソリストとする傑作ではないかも知れないが、オーケストラ全体の神秘的響き・リズム感・奥行きの深さなど、その内容からすれば伊福部氏の才能には多大な賞賛を送るしかないと思う。

今後は、海外中心の5オクターブのための新しい作品にばかり目を向けるのではなく、初期に作曲家の手によって書かかれた「マリンバの身の丈に合った」秀作を掘り起こして行く活動も必要であろう。

◆ 音楽界全体の「現代音楽愛好家」の割合

「クラシック音楽愛好家」とは主としてバッハやモーツアルト、べートーヴェンからバルトーク、ストラビンスキーぐらいまでの作品愛好家たちであるが、その中の「現代音楽愛好家」はごくごく僅か、ほんの一握りに過ぎない。

私は40数年に亘って American Symphony, Israel Philharmonic Orchestra, 日本フィル、Brazil Symphony, San Diego Symphonyなど数多くのコンサートの舞台に立ち、世界中の優秀な音楽家たちと共演してきたが、この期間演奏会のプログラムで、現代音楽が取り上げられた割合は数パーセントにも及ばなかった。しかも取り上げられた作品は世界中で選り抜かれた曲だけであり、その内容・音楽性は一考に値するものであった。

◆ 世界最高峰の日本の木琴(マリンバ)文化と日本人の民族性

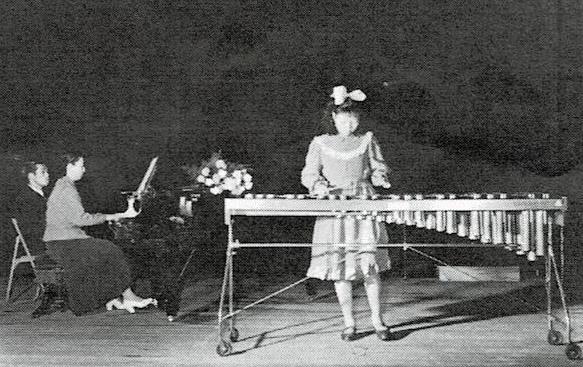

話を平岡氏に戻そう。彼は日本人として唯一ニューヨークのNBCで毎朝クラシックの演奏を11年間続け、アメリカ人の生活に溶け込んだ。日米開戦の余波を受け、日本に帰国せざるを得なくなり、その後は日本においても毎朝のラジオに出演し、日本の国民的音楽家となり、彼の影響で日本は「木琴大国」になった。吉川雅夫、安倍圭子、高橋美智子など、第二世代の奏者は皆平岡養一氏の影響を受けて育った。

戦後間もなくマッサー(Musser)が低音部の響きに注目してマリンバを開発し、この時から木琴に代わってマリンバが愛好されるようになった。

ほどなく日本にもマリンバが伝わり、奏者たちはこぞってマリンバを弾くようになり、朝吹英一氏が「東京木琴クラブ」を設立。そして平岡、朝吹両氏の啓蒙によって、世界に類を見ない、木琴・マリンバに依る、クラシック音楽をレパートリーとする「日本の木琴文化」が開花した。

そもそも欧米の木琴奏者たちの目に映る「木琴」は、ヴォードビルショーなどの娯楽、余興に適した楽器というイメージでしかない。「木琴でクラシック・レパートリーを音楽性・芸術性共に高水準まで高めたい」という発想は日本人独特のものなのである。

平岡氏はアメリカのヴォードビルショー的演奏を嘆き、「木琴での芸術表現」の道を突き進んだ。(自らの文章でそのことを書いている)。そもそもヴォードビルショーでのパフォーマンスなど平岡氏に出来ようもなかったが、だからこそ正面から「芸術を表現する」価値観を見出し得、日本人であったからこそ、その器用な手先で自由自在にマレットを使いこなして素朴な木の音に豊かな音楽性を与え芸術の高みに挑んでいくことができた。平岡氏の正に全盛期であった1936年、1937年のバッハ、ベートーヴェン、モーツァルトなど全曲クラシック作品で占められたニューヨークリサイタルの批評はNewYork Timesの記事で読むことが出来るが、「木琴」の枠を超えたクラシック奏者としての称賛に満ちている。その表現の根源は、日本人という職人気質的民族性にも依るところが大きい。

◆ マリンバの本質は自然音で奏でられるメロディー

ここで、「マリンバ」という楽器について考えてみよう。

シロフォンとマリンバは倍音調律の差などはあるが、同じ「木琴」である。

熱帯の灼熱の森林で200~400年もの気の遠くなるほどの長い年月をかけて幹を太らせた、ごく硬質のローズウッドから製作された鍵盤をマレットで叩き、パイプで残響を響かせる。

人類はこの「木」の音に癒され、喜びや悲しみを表してきた。

「木琴」の音を嫌いだ、などという人はまず居ないだろう。温かくて飾り気がなく、どこか懐かしい気持ちにさせる、純粋極まりない美しい音色の楽器。

人々が愛するのはこの音色で奏でられる「メロディー」に他ならない。

◆ クラシックの古典を学ばないことからくる表現力の貧困

最近の若者の演奏に接してみて共通に感じることは、楽譜通り、リズムも正確に演奏してはいるものの聴いている者のハートに何かを訴えかけるだけの感性が感じられない事である。フレーズは棒弾きであり、「楽譜に正確な演奏」から先に表現しなくてはならない真の芸術的領域があること自体に気付いていないのである。

その要因は、クラシックの名曲を学ぶ機会が不足している、感性を養うための多くのクラシックの名匠の演奏に接する機会があまりにも少ない、そこから得る「感動体験」が乏しく、自らの演奏に「芸術性」を添加させるためのインスピレーション・感性の欠如などが大きな要因である。

クラシックの奥深い繊細な表現力を習得するには、クラシック音楽の名匠たちの演奏を学び、フレーズの作り方、強弱変化、ニュアンスの違いなど、様々な表現方を地道に学んで積み重ねて行く必要がある。一足飛びに得られるものではない。

また、作品が演奏する価値があるか見分ける能力を培うことも重要である。それができるならば、その人の音楽性は成熟していると言える。そうした能力を身に付けるためには長い歴史(西洋音楽はグレゴリア聖歌の時代からすれば実に1200年以上、器楽音楽の花開いたバロック時代から400年以上の歴史がある)を持つクラシック作品の研究学習が必須条件なのである。

ヴァイオリンやピアノなどではどんどん若い優秀な奏者が育っている。マリンバ界に於けるこの弊害は、オリジナル作品というだけで祭り上げられた真価の曖昧な作品に多くの練習時間を費やし、ひたすら間違えずに弾くというテクニックに練習が集約されていった結果生み出された現象である。

折角マリンバ奏者を目指して音大に進学したにも関わらず、クラシック音楽を充分に学ぶことなく、現代のオリジナル作品ばかりに翻弄されて大学を出て行く。何とも哀れな現象ではないか。

私は日本でのレコーディングの仕事などで若い奏者たちと演奏を共にし、持続音や、フレージングなどの機微にわたるレッスンを行ったが、彼らの演奏はみるみるうちに上達した。そして次第に作品の芸術性が高まっていく喜びを共に味わった。このことは逆に言えば折角よい感性を持っている者も表現能力を伸ばす課題に巡り合えなければ才能は埋もれてしまうことを表している。

◆ 昭和前期に日本人奏者が探究した2マレット奏法の技術

一般の人には4マレット奏法の方が難しく映るであろうが、実はプロフェッショナル級の巧みな2マレット奏法を習得するのは4マレット奏法よりずっと難しい。ピアノなどもそうであるが、幼少期から鍛錬するのと中学生以降からとでは大きな差が出る。中学生からでは利き手とそうでない方の手の差が著しくなり、難曲を見事にコントロールする精度を獲得するには幼少期からの積み上げが必須である。

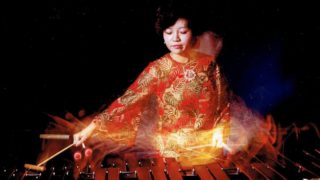

マリンバの最高峰のテクニシャンといえば、吉川雅夫氏と高橋美智子氏が思い浮かぶが、吉川氏は4才から木琴をはじめ、高校までに有名ヴァイオリン協奏曲は殆ど全て勉強し、2マレット奏法の腕を磨いた。

高橋美智子氏も幼少期から木琴を弾き始め、高校時代は地元の高崎から東京 乃木坂の平岡養一氏の私邸に通い、その間バッハの無伴奏作品などのクラシックを徹底的に学んだ。芸大の卒業演奏はモーツァルトのヴァイオリン協奏曲であった。(→高橋美智子氏の無伴奏バッハ、マッサーのエチュード音源集)

オリジナル作品がなかった時代の奏者は、その殆どをクラシックのヴァイオリン作品などの練習に20代までを投じ、更にマリンバで如何にすればヴァイオリンの演奏に匹敵できるかと切磋琢磨した。ここで重要なのは、単に楽譜に書かれた音をテクニカルに奏すのみではなく、抑揚やフレーズ、弓のしなり感などもヴァイオリンの名手の演奏に倣ったことである。このことがマリンバに芸術表現の道を導いたのである。

吉川雅夫氏や高橋美智子氏の演奏を是非ここでお聴きいただきたい。

日本きっての編曲者らが描いたエンターテイメント・アルバム

28年間に渡ってセールスされた。

マリンバ界最高峰のクラシック名曲 テクニカル・アルバム

25年間に渡ってセールスされた。

◆ 楽器の大型化 と4マレットによるギター的奏法

マリンバ界は低音部方向に鍵盤を付け足すことで5オクターブの楽器を開発した。これにより低音部の鍵盤は、より長い残響音を得ることができた。それまではトレモロの繊細なテクニックによって伸ばされた音楽的な響は単打音+残響という常に同じニュアンスの単純な響きに置き換えられてしまった。

クラシックの楽器の音域は、弦楽器は約4オクターブ、管楽器は約3オクターブ、ギターは4オクターブ半である。マリンバは、4オクターブ時代はメロディー楽器の位置付けであったが、5オクターブにしたことで4マレットでメロディーと伴奏を同時に単音で奏す「ギター的奏法や表現法」に移り変わっていくことになった。

ピアノやギターなど弦の残響音はそれ自体すでに優美で華麗な音楽性を持ち合わせているが、マリンバの残響音は素朴で暖かい反面、音楽性に関しては短か過ぎ、単純過ぎるのである。これは科学的にもオシログラフで波形の違いを比較できその差異は一目瞭然である。

しかも、ギターなら親指から小指ほどの距離で低音と高音を同時に奏せるのに、マリンバでは1.5メートル以上も両手を広げたり、左右に大きく移動せねばならない。見た目にも大げさで、美的ではなく、しかも音は外れやすい。マリンバにギター的奏法を適用するのは如何なものか大いに疑問である。

また、横幅3メートル近くもある楽器は、日本の住宅事情には適していない。マンション住まいの場合は尚更である。特に今日では騒音問題もあってピアノなど「サイレント機能付き」の方向に向かう中、時代のニーズにも大きく逆行してしまった。「これからうちの子に何か音楽を」と考える親が「最初は小型で」と言われても、上達するにつれ大きな楽器が必要、となれば二の足を踏むのは当然のことで、今後ますます大きなマイナス要素となっていくであろう。

5オクターブマリンバでは高音域から低音域までを網羅するには種類の異なる数種のマレットが必要となり、2本マレット奏法では音楽性を優先した場合1種類ではほとんど不可能である(ここでは5オクターブ全部を弾きこなすという前提で話している)。

ヴァイオリンが弾けるからといってチェロが弾けるということは無いのと同じく、低音域を十分に使いこなすにはそれ相応の、マレット重量、パイプの容積や音盤の面積、叩く場所、力加減、残響など総合的に判断された専門的技術も必要なのであるが、多くの場合表面的に音板を撫でているだけできちんと鳴らす努力がなされていない。

音楽的精度を重視するならば通常の4オクターブを主体としてメロディー楽器としての楽曲を学び、アンサンブルや、チェロの作品を演奏する際には3オクターブ半のバスマリンバを、必要に応じて追加するというスタイルが様々な問題に対する順応性に於いて、相応であろうと考えている。 しかし、この論は既に遅きに失するであり、音盤幅が利点となる欧米奏者からは一蹴されるであろう。日本に於いては、楽器の大型化が普及の面で今後どの程度のリスクを負うかは心配である。

◆ スティーブンス・グリップ主体のマリンバ演奏の「世界標準」

「マリンバ」演奏に関しては、20世紀全般、日本が世界で最も優れていた。アメリカではC.O. Musser 氏の活動以来、マリンバは衰退の一途を辿っていた。そうした状況にもかかわらず、日本の指導者たちは自分たちの生徒をも「世界で認められる」という実(まこと)しやかな目的を掲げ、欧米の標準に適応させて行った。

欧米奏者の多くが使用している「スティーブンス・グリップ」はトレモロ奏法には不向きであり、細かな動きもスタンダードやバートングリップに劣る。同じマレット楽器のジャズ・ヴァイブの世界でもごく少数派であることからしても、その有効性は大いに疑問である。

欧米ではマリンバの習い始めはブラスなどを通じて、早くて中学、普通は高校生くらいからである。日本では小学生からマリンバを習い始め、4マレットの握れる中学生くらいまでは2マレットで名曲を弾きながら育つ。欧米ではマリンバを始める頃は既に4マレットが握れるわけであるから、2マレット奏法を長く学ぶことなく、4マレットに移行する。当然、日本人奏者の方が2マレットの習熟度は高く、先に書いたような幼少期が要の超クオリティーの高い奏者を生む環境は、欧米には整っていない。

しかも、習得した4マレットが「スティーブンス・グリップ」である場合はトレモロでメロディーを「奏でる」という経験値がそもそも稀薄ということになる。

日本では中学、高校生くらいで「チゴイネルワイゼン」レベルの楽曲を学ぶが、欧米の有名奏者が2マレットで「チゴイネルワイゼン」を果たしてどのレベルで弾くことが出来るのかも大いに疑問である。

海外のコンクールは「スティーブンス・グリップ」でも演奏可能な「オリジナル作品」を課題曲としている。

そして日本の培った「2マレット奏法」「トレモロ奏法」の価値観が二の次とされ、4マレット奏法での新たな「世界標準」が形成されることとなり、現在では日本に於いてもこの「世界標準」の価値観がマリンバを学ぶ学生たちにも浸透している。

かくしてマリンバは、メロディー楽器から打楽器へとなり下がり、「歌を忘れたカナリア」ならぬ「唄を忘れたマリンバ」は膨大な数の「愛好家」を遠ざけ、「打楽器の狭い世界」の価値観に甘んじる、という悲しい結果となったのである

◆ トレモロ奏法

音楽的に歌うための「トレモロ」は情緒豊かに繊細に音楽性を表現する為の必須手段であるが、前述のように.欧米の奏者は、その技を追求する術と本当の価値を知らない。

確かにトレモロは非音楽的である。弦楽器の様に音を伸ばすことができればどんなに素晴らしいだろう。しかしトレモロを嫌って全ての持続音を短い打音余韻に委ねることはそれ以上に非音楽的行為なのである。

非音楽的と言うより初めから音楽にさえなっていない場合が多々ある。マリンバ奏者の間だけでの約束事で打音余韻を永いものと認識させてもそれは一般の音楽社会には通用しない。それで音楽が繋がっていると思う、思わせること自体がすでに音楽に対する無知でありまた傲慢さである。

非音楽的なトレモロを上手に使っていかに残響を伸ばし音楽的表現に変えていくかが奏者に求められているのである。

楽器音域増加により、ほんの若干長い余韻を得たことで、彼らは「トレモロ」をほぼ廃棄してしまった。そして、事もあろうに、最も「トレモロ」を得意とする日本人も、深く考えもせず、欧米奏法に追従しつつある。

例をあげれば、彼らが演奏する バッハの無伴奏ヴァイオリンソナタ「シャコンヌ」は、1オクターブ下げてチェロ音域で奏する。オクターブ下げれば残響時間が伸び、彼らの多くが使用するスティーブンス・グリップで弾きにくい2度、3度の音程も弾きやすくなる。しかし、言うまでもなくバッハが書いた音域で、トレモロで上手く残響を生みながら表現する方が正しい。

欧米人にとってのトレモロは32分音符の羅列のような単調なイメージかもしれないが、その技は奥がとても深いのである。

私が提唱する楽曲に応じた様々なタイプのトレモロについては、是非下に示した4つの動画とCD[Back to BACH]より[G線上のアリア」を参考にお聴きいただきたい。

*『トレモロ』、更なる芸術表現のために(技術講座) 佐々木達夫 も合わせてお読みください。

3分13秒より 2楽章のトレモロ:ヴァイオリンのヴィブラートを模し、音盤振動とパイプとの兼ね合いを計算しながら軽いタッチで弾くトレモロ。跳躍する音程では片手トレモロで響きを残しながら繋げる。(2つのアングルから見ることが出来る。)

テーマの8分音譜は片手トレモロで響きが途絶えないように奏したトレモロ。

8th notes on the theme are played by one-hand roll.

冒頭、毛糸巻きのヘッドの大きい重いマレットでパイプを鳴らし込み、深みを出したトレモロ。

吉川氏の持ち味であった重いタッチのトレモロ。

♫ J.S.Bach /G線上のアリア(Air on a G Strings ) CD[Back to BACH]より

*プレーヤー左のプレーボタンを押しても音が鳴らない場合は、右端の↓ボタンを押すと新たなページが開き、プレーヤーが立ち上がります。

J.S.Bach「トッカータとフーガ」

欧米の奏者との表現の違い。3つの演奏例。

◆「マリンバ コンクール」と楽器別のない「コンクール」への すゝめ

「演奏家として輝きたい」そのためには「コンクール」で結果を残すという目標を掲げるのは当然のことだ。コンクールに挑戦していくことは自分を磨き、また自分自身を知る大きなステップともなる。

ピアノやヴェイオリンの 国際コンクールは実に羨ましい。作品はショパン、リスト、プロコフィエフ、バルトーク、ラフマニノフ、モーツァルト、ラヴェル、ブラームス、チャイコフスキー、等 どの作品も極めて素晴らしい名作である。学び甲斐のある作品に打ち込めるのは幸せなことだ。人生の一部を賭けるだけの意義がある。

そうした歴史的珠玉の名作を奏者たちはピアノやバイオリンの持つ多彩な音色を駆使し自身の音楽を演奏する。技術と音楽性、芸術性の極致を競い合うのである。

言うまでもなくマリンバコンクールのレベルはピアノやヴァイオリンの国際コンクールに比べれば1/100にも満たないレベルであり、課題曲の質も酷いものである。しかし、だからといって 演奏家として活動する上では通らねばならない関門となっている現状があるのだから、若いうちのある一定期間、コンクールに没頭してみるのもよいだろう。

しかし、そもそも打楽器奏者しか受けないコンクールで受賞しても、クラシック音楽一般の世界で認められるわけではない。打楽器の世界自体が他のクラシック音楽の世界から見れば特殊な存在であるから、演奏家を目指してコンクールを狙うなら、楽器別のないコンクールで結果を得られなければ話にならないのである。

つまり、打楽器の審査員に評価されたとしても、それは非常に狭いエリアの価値観であるから、 打楽器関係者や親しい者達の間で成立したとしても、 一般聴衆を音楽的に納得させることが出来るわけではない。 一般の観客のレピーターがついて初めて演奏家として成立していくと言うことをしっかり肝に銘じていて欲しい。

さらに酷な言い方をすると、一般観客の伴わない身内のコンサートしかできないのであれば、それはセミプロ、アマチュアの域を超えられないのである。断っておくが、そうしたコンサートが現在多く行われているが私は非常に喜ばしいことだと思っている。どんどん続けていただきたい。ここで述べているのは将来マリンバ界をリードしていく若者たちの心構えに付いてである。

そうした次元で考える時、オランダのガウディアムスコンクールで優勝した高橋美智子氏、アメリカのユースコンクールで優勝した名倉誠人氏は他の楽器奏者と音楽的・技術的に同レベルで争った少数の奏者であると言えるだろう。

平岡氏から数えて2世代目、3世代目の奏者ではそうした才能も生まれたのである。幼少期に木琴(マリンバ)を習いはじめ、高校までは2本マレットでクラシック音楽の鍛錬を積んだ世代である。

自分のことで大変恐縮だが、私が合格したアメリカ政府の「フルブライト奨学金制度」のオーディションも審査に楽器別はなく、声楽・管弦打楽器・ピアノなどあらゆる楽器奏者を対象としたものであった。 受験者(書類選考の後選ばれた数十名)の中で全額支給(渡航費・授業料・生活費など全て)されるのは一人だけだった。それに私は合格し、ニューヨークの「ジュリアード音楽院」に留学、ニューヨーク・フィルのティンパニスト、ソール・グッドマン氏にティンパニを師事、その間ニューヨーク在住だった平岡養一氏にも2、3回手ほどきを受け、ニューヨークでリサイタルも開催し、国際舞台で活躍する糸口を掴んだ。

クラシック音楽界全般を見渡した、楽器別のないコンクールに挑むということは、数あるマリンバコンクールで結果を残すよりも価値がある。

そうしたコンクールに挑む際はマリンバという楽器の表現能力の高さも同時に審査員にアピールすることが必要であろう。打楽器的、無味乾燥な演奏では通用しない。バッハなどの古典も他の楽器の奏者と同格、あるいはそれ以上の解釈を行い「マリンバだから」を意識させない「楽器の境目を超えた」演奏を行うことが重要ある。

マリンバは タッチの差や叩く音盤の位置、マレットの角度などによって多彩な響きを生むことのできる表現豊かな楽器なのであるから、是非楽器の性能をフルに生かし、他の楽器の奏者と音楽で渡りあい、「鍵盤打楽器奏者」ではなく、「正統派マリンバ奏者」として世界に羽ばたいて欲しいものである。

◆ 最近の海外オリジナル作品の傾向とその脆弱性

最近の「世界標準」作品の多くは、「クラシック」と「軽音楽」の中間のエリアにターゲットを求めている。そしてその多くがメロディーを単打音とする作品である。

しかし、マリンバの残響音だけに頼って音楽性を表すことにはおのずから限界があって、その範疇で音楽をしようとするなら、ミニマム・ミュージック的エリアから外には出られず、一般のクラシック音楽愛好家からは距離を置かれていることに変わりはない。また、マリンバ奏者の書いたものに関しては作曲の技術レベルも定かではないものが多い。

最近よく見かける1台のマリンバで向かい合って弾いたり、弾きながら場所を交代したり、サーカス的パフォーマンスを意図した作品は勿論、芸術のエリアには入らない。

クラシック音楽ならば同じ作品でも奏者の解釈次第でいかようにも楽しめるが、ミニマル系の音楽は機械的であり、3年くらいの周期で飽きられてしまう。楽譜通りから先がないのであるから、それも当然であろう。

今「新しい」「斬新」とされる作品も感性や音楽性を追求する「芸術」のエリアになければ直ぐに「古く」なる。

クラシック作品を正面から向かい合うスタイルを「古い」とか「流行らない」とか考える傾向さえあるが、それは大きな間違えで、「古い」クラシック作品の方が遥かに先まで長生きするのである。

私は、そうした現在の「世界標準」になりつつある演奏スタイルやミニマル的傾向の作品とその演奏は「クラシック音楽」の範疇にはなく、「軽音楽」との狭間の「打楽器のパフォーマンス」として新たな位置付けとすべきであると思う。

何故なら「世界標準」のオリジナル作品の多くはクラシック音楽の特徴であるメロディー・ハーモニーの美しさからも繊細、優美、雄大な芸術性からも程遠いからである。

◆ この60年のマリンバ リサイタル プログラム

音楽評論家が聞きに来るようなリサイタルをやっている人は果たして何人いるだろう。特に日本国内の場合である。 友人やマリンバ打楽器関係者以外の一般音楽愛好家集客能力があるプログラムを組める人が何人いるだろうか? 内輪でいくらコンサートをやっても一般音楽界に於けるマリンバ界の地位は向上しない。 井の中で蛙が飛び跳ねているだけではないだろうか。

1990年代頃までは評論家たちにとってもマリンバは「メロディー楽器」であった。私の20代の時の東京リサイタルではティンパニーや打楽器作品の他、シロフォンではJ.S.バッハ作曲ヴァイオリンのための無伴奏パルティータ第3番とプロコフィエフ作曲のフルートソナタを演奏した。バッハもプロコフィエフも、「楽器の境目を超えた」芸術的表現の尺度で聴かれ、高評価を得た。それがシロフォン/マリンバのリサイタル風景としてはむしろ自然な形だった。

音楽的に高度な演奏をすれば、彼らはマリンバの可能性に驚きながらも素晴らしい批評を与えてくれる。

このことは日本、北米、南米、ヨーロッパで私が経験したことであり、マリンバが真の芸術表現もできそれが一般の音楽界で認められるという確信にも繋がったことである。

クラシック音楽に精通した批評家の前でクラシックを演奏すれば批判を受けるリスクは高い。原曲楽器の演奏に引けを取らないだけのレベルに仕上げるのは至難の業であり、奏者の真の音楽性が問われる。

それよりは一般観客には理解できなくても、現代オリジナル作品主体のプログラムで 評価を得る方が楽である。(特に1970年代、1980年代の初期の頃は、それまで誰もやったことのない新しいことをやれば賞に繋がる傾向があった。)

非常に残念ながら多くのマリンバ奏者が(観客を置き去りにしながら)西洋音楽の歴史的作品の芸術性と音楽表現の深部追求という通常のクラシック演奏家の学びをそこそこに、「現代音楽家」という下駄を履いて「安直」に評価を得る方を選択したのである。しかし、演奏家の本来の使命とは何であろうか?

1960年代からの40年程は日本人作曲家の新作発表のリサイタルが多く催されたが、21世紀に入り海外中心の「世界標準」の作品(それらの多くは駄作)がプログラムに並ぶようになって、結果的には、評論家のマリンバに対する概念は概ね「打楽器」となってしまい、現在では音楽的な楽器とは見做されていない。 これは取りも直さず名曲、クラシック曲演奏へのアプローチがあまりに少なくなってしまった結果であり、非常に残念なことである。

こうした現状に対しての 近視感覚的な勉学方針、抜本的価値観の見直しが成されねばならない筈であるが、学生にとっての目標であり大学にとっても業績となる「コンクール」の存在が、それをことさらに難しくしている。

斯くして、音楽大学で学ぶ作品の殆どが現代オリジナル作品(学内試験、コンクール以外では殆ど弾かれる機会もない)という、他の楽器世界から見れば異常とも言える流れが定着し、学生たちはその歯車に巻き込まれ、マリンバの位置付けは「一鍵盤打楽器」となって、クラシック楽曲を中心に「奏でる」技術を磨いてきた平岡養一・朝吹英一から受け継がれてきた日本の「木琴文化」は隅に置かれ、主として2本マレットでの日本人独特の細やかな技術の継承もないまま、終息への道を真っしぐらに突き進んでいるのである。

プロコフィエフ Prokofiev: Sonata for Flute and Piano Op. 9

Bach / Prelude & Loure BWV 1006

◆ マリンバ界自体が自らの足元が見えていないこと

私はDuoパートナーの野口氏(マリンバ界の今後について人一倍の危惧の念を抱いていた)と共にCDや楽譜の出版を通して「聴衆本位の、純粋な音楽に戻る」ことの必要性を10年以上に亘って主張し、幾つかの企画を実行して来たが、それに耳を傾けるマリンバ奏者は僅少であることを悟った。私たちがずっと感じてきた「マリンバの将来に対する危機意識」を多くのものが持っていない、という現実が、そこにあった。

あまりにもめまぐるしく、デジタル技術も進歩した情報の多彩な現代に於いては、ただ今を乗り切る、自分がこの分野で生き残る、それで手いっぱいで、マリンバを学ぶ生徒たちの将来、10年先のマリンバを見据えて足を止めてみるなどという余裕は指導層にすら無いのだった。

音楽大学の殆どの教師は「世界標準」の推奨派であり、先人が築き上げた日本木琴界の歴史と現在のマリンバとを結びつけてはいない。したがって、平成世代の学生の多くは平岡養一、朝吹英一の名前すら知らず、日本の先人たちの歴史をまるで別の世界の過去の出来事というように、他人事とさえ見ているようだ。

更に言えば、多くの奏者が「あなたは木琴奏者ですか?」と尋ねれば「いえ、マリンバ奏者です」と答えるだろう。「マリンバ」と言う方がグレードが高いイメージを抱くのだろうが、この感覚こそが「マリンバは現代音楽が王道である」という流れを助長して来たようにも思う。

平岡養一のプログラムは全てクラシックの芸術作品であったし、私もアメリカでシロフォン奏者としてオーケストラとバッハなどクラシックの作品で共演するなど活動した。平岡氏も私も「木琴」という楽器の枠を超えて批評家たちからも高く評価された。

音楽全般の視点から客観的に捉えれば、平岡氏や私の行ってきた活動は、偉大な作曲家の原曲に照らした高い芸術性を聴衆と共に目指す「通常の芸術活動」であり、「マリンバ」の現代音楽のオリジナルに傾倒した活動は、ごく小数の観客、評論家に向けた「特別な性質の芸術活動」と言えるものなのである。

クラシックの楽器にはファゴットなどオリジナルの古典の少ない楽器もあるが、チェロなど他の楽器のために書かれた作品を取り入れながら、クラシックの古典中心の活動を行っている。

たとえマリンバのために書かれた作品ではなくても、クラシック音楽の「芸術性」を追求する演奏は「木音の芸術」として万人に受け入れられるものであり、現代のオリジナル作品のように短いスパンしか生き残らないということもなく、生涯で何度でも繰り返し学び、演奏でき、一般大衆も楽しめる。 こうした活動こそ、クラシックの世界で長らえる道でもあるということを、ここで足を止めて、再認識するべきであろう。

◆ 学生の無知

マリンバを専攻する多くの学生は、音大入学までは大学においては、ピアノ・ヴァイオリン・フルートなどのように西洋のクラシック音楽を学びに行くのだ、と考えていたであろうと思われる。ところが、入学後はマリンバを専攻するならその教材の9割は「現代音楽」という、避けて通れない実態に遭遇するのである。

優秀な学生ほど「現代音楽」にも適応できてしまうのだが、兎も角もテクニックは磨け、日々上手くなっていく練習も楽しい。しかし、実態は磨いているのはテクニックばかりで、本来の大学で学ぶべき西洋音楽の本質からは取り残され、他のクラシック楽器から孤立し、打楽器界という「井の中」に入りこんで、その世界の評価に甘んじていく。そして、そのことには気付かないのである。

長い歴史を経て生き残ってきた西洋音楽の和声学や対位法などを基礎とした作曲技法によるバッハ、モーツアルトやベートーヴェンなどのクラシックの名曲から音楽性を学ぶのと、作品の質も定かかでないマリンバのオリジナル作品ばかりを学ぶのとでは、音楽性や感性に開きが出て来るのは当然のことである。両者の芸術性の隔たりは「雲泥の差」という言葉でも足りないが、その違いに気付けないほど、彼らは「無知」を強いられてしまうのである。

残念ながら、マリンバ界全般がその方向を向いている状況の中にあっては、学生たちには罪はない。むしろ被害者である。

◆ 若い奏者の極めて幼稚な発想と品格

音楽大学を卒業した学生の多くは、大学で懸命に学んだ「現代音楽」では観客は呼べない、という現実と向かい合っている。

日本人作曲家のマリンバのオリジナル作品が総じて暗く、一般聴衆になかなか馴染まないこともあって「ピアソラ」の作品に窮余の策を求めたり、海外のモダンな印象の作品に傾倒するようになっている。

確かに「ピアソラ」の作品は素晴らしい。ただ、彼らの奏する「ピアソラ」は概ねメロディーだけ模倣しただけで、バンドネオンの発音やタンゴ独特なリズム感などに踏み込み、深く掘り下げると言うスタンスは見られないのが残念である。こうした最近の若い奏者に多く見られる、「楽譜の音が鳴っていればよい」という安直さは、深く作品を掘り下げて学ぶ「クラシック作品」での鍛錬不足と無縁ではないだろう。

また、一部の若者は、大道芸的、サーカス的な極めて幼稚で軽薄な発想、「ゲーム音楽」感覚のつたない作曲編曲技量で、それらを喜ぶ小中高生の聴衆に迎合し、マリンバの品位を著しく貶める活動を行うようになった。

そうしたした活動はじわじわとマリンバ全般を「軽音楽」楽器として貶めていく。真面目にクラシック音楽演奏家を目指す学生達にも大きな迷惑である。現在のようなネット社会に於いては、不利益の大きさは計りきれず、困ったものである。

◆ マリンバをクラシックの分野で長らえさせるために

以上様々、述べて来たがこれらの事は実は私のDuoのパートナーでもある野口道子氏と何度も議論し合ってきた事柄である。

彼女は、マリンバ教材の執筆者であり、多くの子供たちは彼女の書いたマリンバ楽譜で練習し、マリンバが好きになる。そしてその一部がプロを目指し、音楽大学に進学する。そういう流れが既にあって、彼女は彼らの行く末を非常に心配しているのだ。そんな彼女が見つけた答えは「バッハを基盤に据えるマリンバ教育」であった。

そこで、私は野口氏と共同でCD「Back to Bach」を名倉誠人氏や若手のホープ中田麦君たちと一緒に制作した。彼女はそれに加え43曲ものバッハの基本無伴奏作品を集めた曲集「Bach on Marimba」を出版した。それは彼女の「マリンバに対する将来の希望」を託した企画でもある。

彼女が抱く、「クラシックの世界で永らえられるマリンバ奏者像」とは、第一にクラシックの全ての楽器がそうであるように、マリンバに於いても人類史上最高峰の作曲家であるバッハの作品をプロになる前、中学・高校時代にマスターし、西洋音楽の歴史的作曲法・解釈に通ずる基本教養を身に着けることを「平均水準」とするという事である。

「クラシック音楽の基礎教養」があって初めてマリンバ奏者の質が底上げされる。もし、「トッカータとフーガ」や「G線上のアリア」などバッハのレパートリーが常時プログラムに組み込まれ、レッスンの定番になっていけば、マリンバという「楽器を超えた評価」が得られる奏者が育つだろう。

木の音のみのアンサンブルは、管楽アンサンブル、弦楽アンサンブルと同様に、芸術性を兼ね備えることが十分に可能である(金属音盤楽器を混ぜれば器楽合奏と化してしまう)。

次元の高い演奏の経験値を持つ子供たちを育てることが、マリンバがクラシックのステージに返り咲く上で最も大切であり、誇りのないサーカス的演奏偏重の価値観に陥るブレーキにもなるであろう。

音大に進学した者も、趣味として楽しむ者も、マリンバという素晴らしい楽器でバッハという最高峰芸術の練習から味わえる至福の時を、生涯楽しんで欲しい。奏者としても、聴き手としても。

佐々木達夫、野口道子、名倉誠人、中田 麦

高橋まきの、村上響子、町田志野、阿久澤美和

無伴奏フルート 、チェロ、ヴァイオリン、リュート

トッカータとフーガ、G線上のアリア

◆ これからを担う若い奏者たちへの提言

● 客観的に作品を評価できる教養を身に着ける努力を自らに課していただきたい。

● 若いうちに国内外のコンクールに優勝することを目標として精進するのは素晴らしいことであるが、古典の演奏を基礎とし、堂々と聴衆に向き合えるだけの芸術性・音楽性・教養を踏まえた奏者を目指すべきである。

● 現代音楽の演奏で認められるより、古典音楽の演奏で認められる方が遥かに厳しいが、現代音楽の方が「楽」で評価が得やすいからと、古典の演奏に挑むことから逃げてしまっては、結局は「それだけの器の奏者」で終わってしまうであろう。

重ねて言うが、「世界標準」 を愛する一般聴衆は限定的で、且つ一時的あり、マリンバの生命線は何といっても木の自然音で奏でる「メロディー」なのである。今「斬新」と感じられる「世界標準」は、結局クラシックの名作より息が短く、聴衆層も狭く、内容もクラシックの名曲に比較すれば遠く及ばない。

流行り廃りに影響されることのない、世界の共通の価値観が確立されているバッハ作品をはじめとしたクラシック作品を根底からしっかり学び、「楽器の境目を超えた」 次元で聴かれるレベルに達すれば、 「本格派マリンバ奏者」 に成長できたということである。50、60才になってもマリンバ奏者として活動していける息の長い奏者を目指すなら、それこそが絶対条件なのである。

ここで重要なことは、クラシック音楽を学ぶ際はマリンバ奏者の演奏を参考にしないこと。あくまでも原曲楽器の世界的トップレベルの演奏に学ぶことである。

諸君がもしクラシック楽曲を演奏し、「批判」を受けたら、それはマリンバ表現に更なる可能性があると指摘されたと受け止め、むしろ喜んでよい。ここで是非、マリンバの原点に立ち返り、楽器の表現の幅広さを、諸君の力で再び内外に示して欲しいものである。

● 日本の奏者は日本流の「深く表現するマリンバ奏法」に誇りを持ち、昭和の聴衆が「木琴」を心から愛した原点に戻り、2本マレットの素晴らしさを絶やさぬように、同時に作品をよく勉強し、世界の巨匠の演奏をよく聴いて、芸術性を追求し、欧米の価値観とは違う、日本独自の「奏でるマリンバ」を大切に守り続けて欲しい。

どの分野でもそうであるが、「技」が伝統として引き継がれ、最高の表現へ成熟していく。歴史の浅い海外から新たな価値観がもたらされようと、日本の奏者たちの培ってきた「技」の極意をここで消してしまってはいけない。

先人の演奏にもっと目を向け、何が聴衆を引き付けてきたのか、楽器の構造にもっと深入りして、タッチの差や残響の差、マレットの毛糸のつぶし具合等で生まれる音色の差、といったレベルにまで耳を養い、ただ「綺麗に響けばよい」というワンパターンの音だけではない、時に濁ったり響かない「多様な音」を使い分け、作曲者の想定に出来得る限り近づけた自分流のベストの表現を追求する。そうすることで「鍵盤打楽器奏者」ではない、息の長い「本格派マリンバ奏者」に成長出来るのである。

● 欧米のマリンバに対する尺度は平岡氏の時代と大きくは変わっていない。同じ土俵で「打楽器的マリンバ」で挑んでも、日本人の良さは埋もれるだけであろう。海外に挑むなら、日本流は大いなる武器である筈で、上手く融合させることも肝要である。

● 作曲、編曲は作曲技法をきちんと学んだ人に依頼しなくてはならない。和声学には様々な禁忌事項がある。和声学を分かる人が聴けばその和音が鳴った瞬間に書いた人の技法に対する「無知」が分かる。現代音楽はかなり自由ではあるとは言っても、それを踏まえた人の書いた作品とそうでないのとは質が明らかに異なる。日本人打楽器奏者は特にこの点に疎いが、自分の「無知」を知らないことの、次世代を担う子供たちに与える悪影響はマリンバ文化の劣化にも繋がってしまうだろう。

● 最近では連弾奏が多くなってきているが、連弾ニーズを考えた編曲は、多くの場合精度が二の次になる。編曲、演奏はほんの僅かでもニーズのために譲ってはいけない。また、作曲家のコード進行を削っても、変更してもならない。少しでも譲れば「軽音楽」と化してしまう。

また、クラシックの演奏では品位も大切な要素である。観客から少しでも滑稽と映るなら、それはリスクであることも認識すべきであり、トリオ以上の編成では連弾は有効だが、Duoに於いては2台マリンバで演奏することを出来うる限り心がけてほしいと思う。

◆ 最後に

以上私の独断とある意味では偏見によりマリンバ界をバッサリと切り下ろした結果となったが、マリンバを学ぶ皆さんのこれからが、少しでも実りある明るいものになってほしいとの願いを込めたメッセージでもある。

私の70年の木琴マリンバ人生においてまた40数年のオーケストラ奏者としての人生においては、数知れぬ多くの世界中の優秀な音楽家たちと共演してきた。

例をあげればキリがないが、カラヤン、ストコフスキー、バーンスタイン、アバド、ズビン・メータ、小澤、ルービンシュタイン、アルゲリッヒ、スターン、ロストロポービッチ、パールマン など超一流の音楽家と同じステージで音楽をしてきた。その過程において音楽芸術とは何であるかをじっくりと観察し学んできた積りである。したがって私が述べた意見はクラシック音楽奏者としての「世界水準」の意見であると受け止めてほしい。

マリンバはマレットを握って叩けばポクポクという自然な音が鳴って、楽しい気分になる。老若男女を問わず誰もが簡単に親しめる、同時に芸術的にも掘り下げれば 奥の深い素晴らしい楽器である。

この素朴極まりない楽器を再び活性化し、世界に冠たるマリンバ王国に復帰させることができるのはこの記事を読んでいる若い諸君である。今後は「マリンバという楽器の将来」という視点も常に頭に置いた活動をしてもらいたい。そして、世界をリードするぐらいの気持ちで取り組み、新風を吹き込んで新秩序を樹立していただきたい。 切なる願いである。

佐々木達夫 経歴

東京芸術大学在学中に日米教育委員会フルブライト奨学生としてジュリアード音楽院に留学し、ティンパニをニューヨーク・フィルハーモニック首席ティンパニ奏者ソール・グッドマンに師事、平岡養一に木琴の指導を受けた。ニューヨーク市でリサイタルを開催。

1966年から1967年にかけてレオポルド・ストコフスキー指揮のアメリカ交響楽団に打楽器奏者として所属、1967年にズービン・メータ指揮のイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団に打楽器奏者として入団、1969年まで所属した。

1970年に日本に帰国し、日本フィルハーモニー交響楽団に所属。同時に作陽音楽大学の非常勤講師を務めた。1971年3月30日、上野文化会館小ホールにてソロリサイタル。

1972年にリオデジャネイロ市のブラジル交響楽団から招聘され、首席ティンパニストとして所属。

翌1973年にサンディエゴ交響楽団、並びにサンディエゴ・オペラに移籍し、2006年までの33年間首席ティンパニ奏者を務める。

この間、シロフォン、マリンバのソリストとしてサンディエゴ交響楽団とアラン・ホヴァネスの《日本木版画による幻想曲》、ポール・クレストンの《小協奏曲》、R.クルカの《マリンバ協奏曲》やJ.S.バッハの《管弦楽組曲第2番》を協演。また、シロフォンのソリストとして、ヨーロッパ、アメリカ、メキシコおよび日本各地でシロフォン演奏会を開催した。

2007年にサンディエゴ交響楽団を退任。

以降は名古屋や東京のマリンバ・アンサンブルの指導、指揮を行う。

2009年にマリンバ奏者で楽譜執筆者である野口道子とThe Marimba Duo(ザ・マリンバ・デュオ)を結成。 CD録音活動などに力を注いでいる。

Wikipedia 日本語 , English

佐々木達夫 YouTube 演奏集(Tatsuo Sasaki Marimbist,Xylophonist,Conductor )

佐々木達夫 Tatsuo Sasaki (Age 22~34)音源集